はじめに

梅雨が明けて夏の陽射しが強まる季節、気になってくるのが「日焼け」や「くすみ」など、肌への紫外線ダメージではないでしょうか。

特に近年の日本は、まるで亜熱帯のような猛暑が続き、紫外線の強さも年々増してるように感じます。

紫外線対策として日焼け止めを使う方が多いと思いますが、

「塗り直しが面倒…」

「肌荒れや乾燥が気になる…」

そんなお悩みを抱えている方も少なくありません。

日焼け止めのデメリットを補いつつ、内面から紫外線を守る「中医式 紫外線対策」で日焼けやくすみの対策をしてみませんか?

紫外線について

日光(紫外線)を浴びることは、骨密度や免疫力の維持、体内時計のリセットなどのメリットがある一方で、紫外線を浴びすぎると肌の日焼けやシミ、たるみの原因となります。

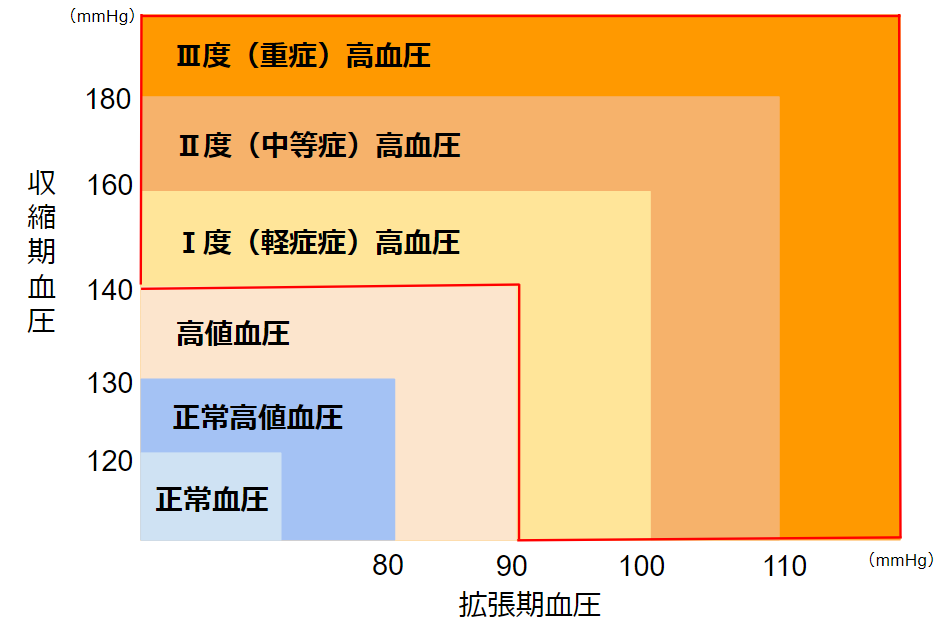

☀️紫外線には種類がある

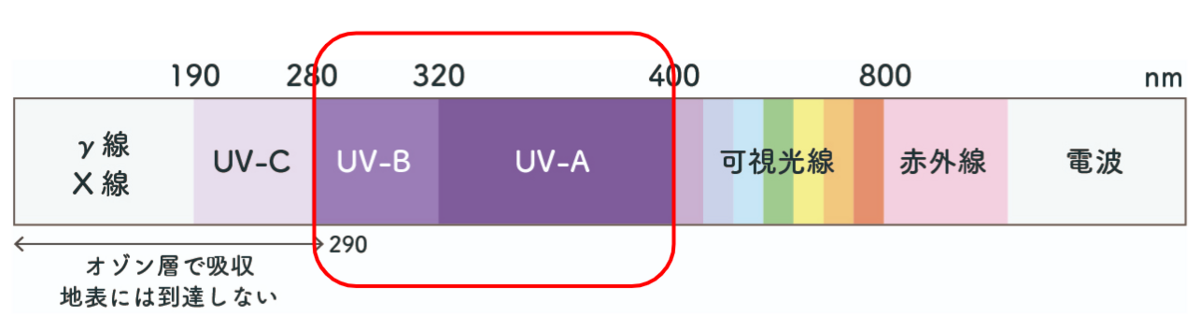

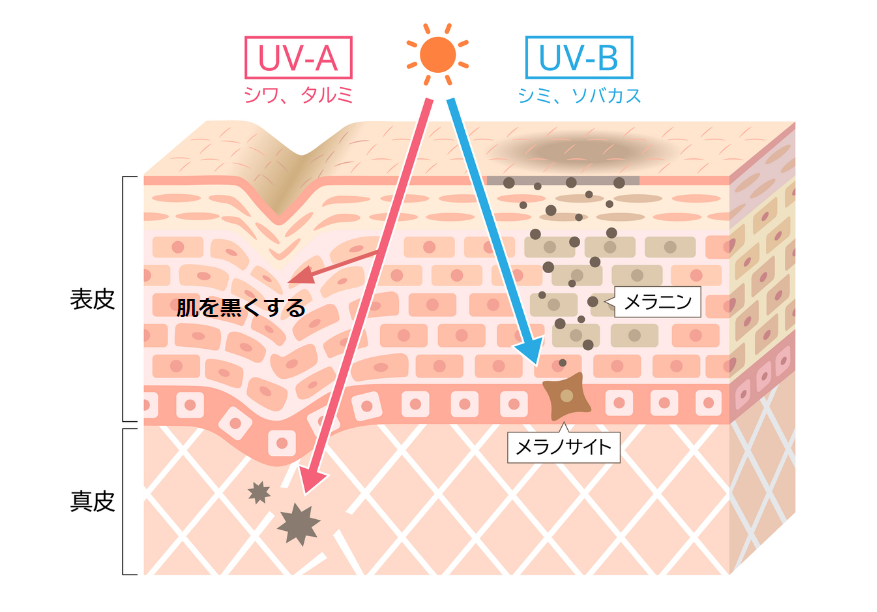

紫外線にはUV-A、UV-B、UV-Cがありますが、地上に届くのは主に「UV-A」「UV-B」の2種類です。

◆UV-A:シワ、タルミの原因となる

波長の長いUV-Aは、肌のより深く(真皮)まで侵入し、皮膚を構成するコラーゲンやエラスチンなどにダメージを与えます。このダメージが蓄積されると、肌は弾力を失いシワやタルミを引き起こす原因となります。また、日差しを浴びた後にすぐ黒くなるのはUV-Aの影響といわれています。

◆UV-B:シミ、ソバカスの原因となる

UV-BはUV-Aより波長が短いため肌の奥深くには届きませんが、その分ダメージが強く、肌の炎症を引き起こすため、肌が赤くなったり、メラニン色素が沈着してシミやソバカスの原因になります。

日焼け止めのPA、SPFって?

◆PA:Protection Grade of UVA

UV-Aを防ぐ指標。「+」「++」「+++」「++++」の4段階で表示され、「+」の数が多いほど、UV-Aに対する防止効果が高いです。

◆SPF:Sun Protection Factor

UV-Bを防ぐ指標。1~50(50を超える場合は50+)で表示され、数値が高いほど、UV-Bに対する防止効果が高いです。

中医学で考える紫外線対策

1.💧補陰=潤いを補う

夏の強い日差しや紫外線を浴びると、お肌はたっぷりの水分を失ってしまいます。イメージとしては、まるで干物のお魚のように…中がカラカラに乾いていると、ちょっとした熱でもすぐに焦げてしまう状態です。

スキンケアで保湿クリームを使っている方も多いと思いますが、これはあくまで肌の表面を守るものです。実は、クリームに含まれる成分の多くは皮膚の奥深くまで届かないため、本当の意味での「潤い補給」にはなりにくいです。

中医学には、「体の内側から潤いを補う=補陰」という考え方があります。

紫外線の対策には、外から守るケア+内から潤すケアの両方があるとベストです。

<潤いを補う漢方薬の例>

艶麗丹(哈士蟆油含有製剤)、亀鹿仙、婦宝当帰膠など

2.💪補気=バリアを作る

「気」とは、体を守るエネルギー源のようなもの。

この「気」が不足していると、肌の表面にあるバリア(汗腺や毛穴をコントロールする働き=腠理〔そうり〕)がゆるみやすくなり、体内の水分が逃げやすくなります。その結果、日焼けしやすく、乾燥しやすいお肌になってしまいます。

<「気」が不足しているサイン>

✅風邪を引きやすい

✅汗をかきやすい

✅疲れやすい

✅すぐ息がきれる など

<「補気」に役立つ漢方薬の例>

西洋人参、衛益顆粒、補中益気湯など

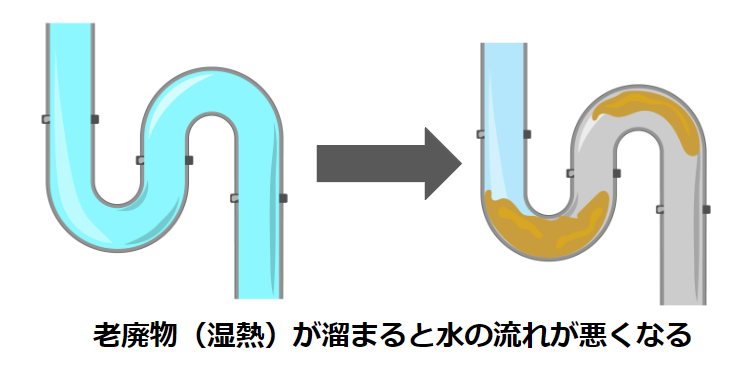

3.🩸活血=血流を良くする

せっかく体の中に「潤い(陰血)」や「エネルギー(気)」を補っても、それをお肌までしっかり届ける血流が悪ければ意味がありません。

お肌に栄養が行き渡らないと、皮膚の新陳代謝や再生が低下し、健康でみずみずしく美しい状態に維持することが難しくなります。

また、中医学ではシミやクスミ、そばかすは血の滞りが原因と考えられているため、血流を整えることが美肌への近道となります。

<血流を良くする漢方薬>

紅棘沙(ホンサージ)、冠元顆粒、水快宝など

🌿棘沙(サージ)って?

中国では「美容の果実」「ビタミンの宝庫」とも呼ばれ、お肌の修復や美白、エイジングケアにうれしい栄養がぎっしり詰まった果実です。

✔ ビタミンE:皮膚や粘膜の修復、抗酸化作用

✔ ビタミンA:シワの改善や肌のハリUP

✔ ビタミンC:メラニン生成を抑え、シミ予防にも◎

最後に

中医学では「皮膚は内臓の鏡」とされており、お肌の状態は身体内部のバランスを映し出すものと考えられています。

いくら高価な日焼け止めやスキンケア商品を使っていても、身体内部の状態が良くなければ健康で綺麗なお肌を維持することは困難です。

漢方薬をはじめ、生活習慣や食事内容を見直しながら、お一人おひとり内面のをケアするお手伝いを出来たらと思います。

紫外線対策はもちろんのこと、皮膚の乾燥・痒み・シミ・くすみなどでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

中医学の視点から、あなたにとって最適な「内側からの美容ケア」をご提案させていただきます。

薬剤師 / 国際中医専門員 中目 健祐