はじめに

最も重要なことを「肝心要:かんじんかなめ」と言いますが、この「肝心」は本来「肝腎」と書いていたそうです。

中医学での「腎」は、現代医学の「腎臓」の働きに加え、成長や発育、老化、免疫など幅広い役割を担っており、「腎」の働きの充実さが、その人の身体全体の健康と深く関わります。そのため、「腎」の働きが弱ると、発育が遅れたり、不妊症や更年期障害、骨粗鬆症、脱毛など様々な不調や老化現象の原因にも、、、。このことからも、「腎」は、まさしく人間の「要:かなめ」の臓器と言えます。

「腎」の働きを補い、高める「補腎:ほじん」。西洋医学にはない、中医学特有の「腎」の考えと「補腎」の魅力を少しでも皆さんに伝えることが出来たらと思います。

古来から伝わる人体のリズム

中国では、古くから「女性は7の倍数、男性は8の倍数」で身体の変化があると言われています。女性は28歳、男性は32歳で腎が最も充実して身体や生殖機能がピークを迎え、その後は徐々に腎の働きが弱くなり、様々な不調や老化現象が現れやすくなります。

■女性は7の倍数で変化する

■男性は8の倍数で変化する

「腎」の働き

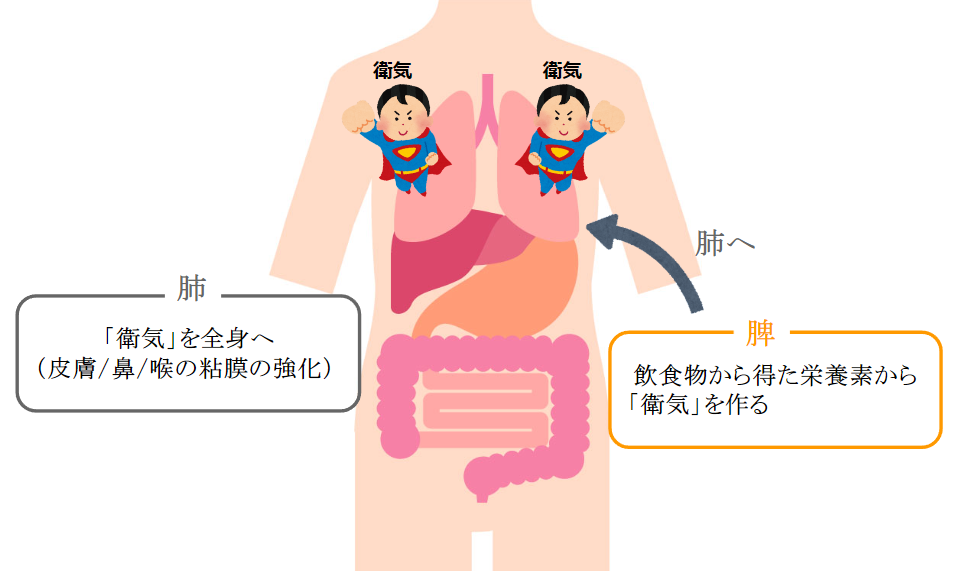

①精を蔵する

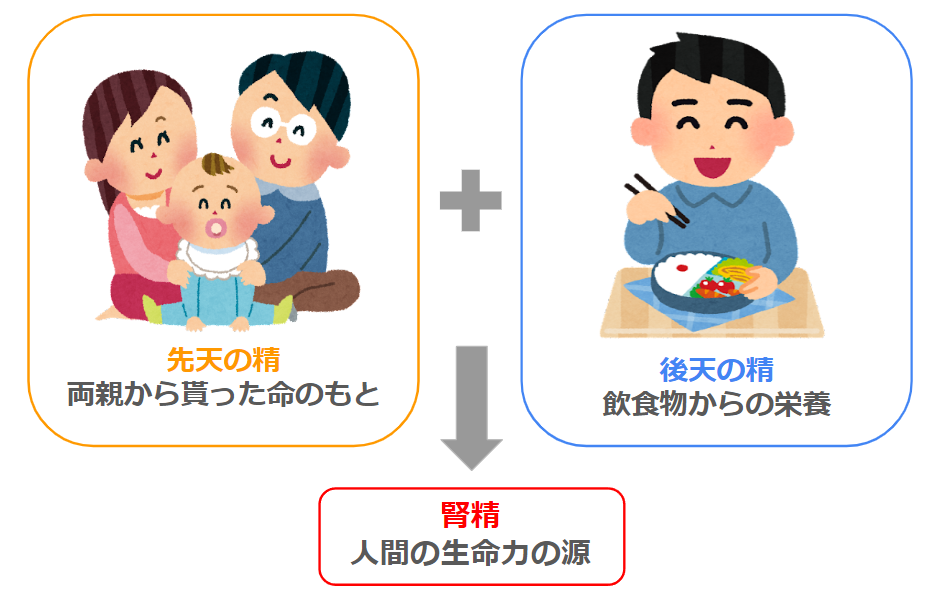

「精:せい」とは、人間の生命力の源であり、生命活動を維持する基本物質と考えらています。「腎精:じんせい」は、私たちが生まれた時に両親から貰った命のもとである「先天の精:せんてんのせい」と、私たちが普段から食べている飲食物からの栄養から補給される「後天の精:こうてんのせい」の2つから作られます。

それぞれの働きについて

①生長・発育、生殖に関係する

「腎精」は生長・発育の基本物質であり、人間の一生をあらわす”生(生まれる)・長(成長する)・壮(盛りを迎える)・老(老いる)”と深い関係にあります。

そのため、「腎精」が不足すると、発育不良や老化に伴う症状が出やすくなります。

また、「腎精」は生殖器官の発達と生殖能力にも関係しているため、生理の不調や不妊、精力の減退にも繋がります。

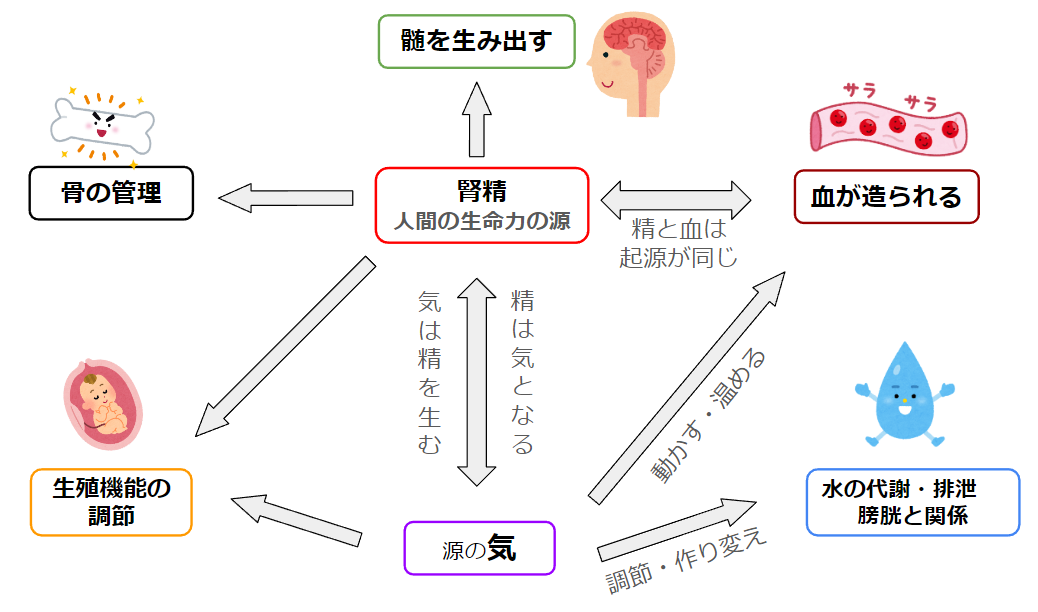

②髄を生みだし、骨や脳を栄養し管理する

「腎精」は髄(脳髄、脊髄、骨髄)を作り出します。

髄は骨を形成し、髄が集まって脳を形成し、また、骨髄とも関係があることから血液の生成にも関係します。高齢になるほど、骨がもろくなったり、記憶力が低下するのは、年齢を重ねるごとに「腎精」が減っていくためです。

③水と関係する

現代医学の「腎臓」の役割に近く、水分の代謝と排泄に関わり、身体の水分をコントロールしています。

この働きが弱いと、尿量の増えたり、減ったり、またむくみの症状に繋がりやすくなります。

④気を納める

中医学には「肺は気の主、腎は気の根」という言葉があり、呼吸機能は主に「肺」の働きで行われるが、息を深く吸い込むには「腎」の働きが必要になります。

慢性的に呼吸が浅い、動くとすぐ呼吸困難になる方は、「腎」の働きが低下している可能性があります。

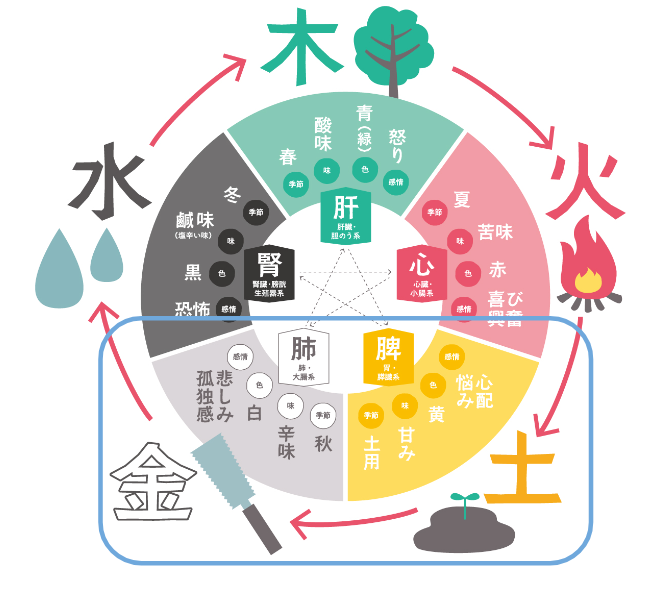

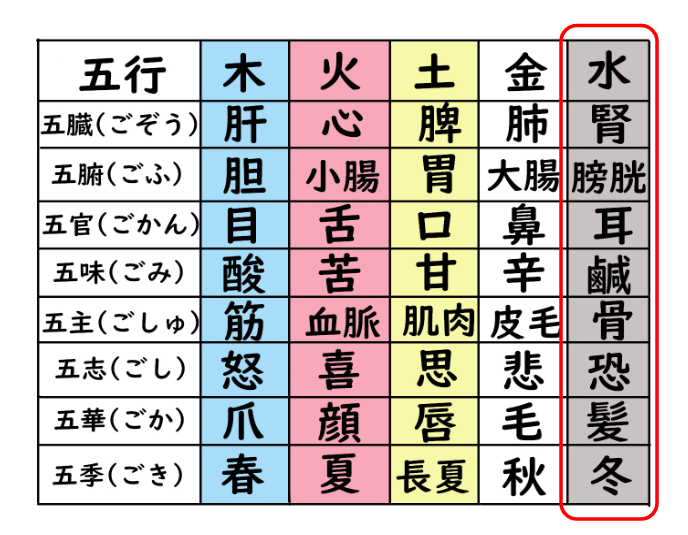

「腎」と五行の関係

⑤腎は耳及び二陰と関係がある

「腎精」が耳を滋養することで、正常な聴覚が保たれます。老化の症状に耳が遠くなったり、耳鳴りがあるのは、年齢とともに「腎精」が減ることが原因です。

また、二陰とは前陰(尿道や生殖器)、後陰(肛門)のことを指しており、腎が弱ることで尿や便の不調、生殖系のトラブルが起こりやすくなります。

⑥腎の華は髪にある

綺麗な花を咲かせるには、根がどっしりと安定しており、土からしっかり栄養分を吸収し、花に届ける必要がありますが、この根の部分が「腎」であり、栄養分が「精」にあたります。「腎」が強く、「精」が十分にあれば髪は、いつまでも元気にいられます。

⑦腎と関係がある季節は冬である

「腎」は寒さに弱いため、身体が冷えたり、身体を過度に消耗させたり、不摂生な生活を続けると、「腎」の働きは衰えやすくなります。

(動物たちが冬眠するように、冬はエネルギーを消費するのではなく、蓄える時期と言われています。)

「補腎」とは?

上記で述べたように「腎」は、私たちが生きるうえで非常に大きな働きをしていますが、「腎」は燃えているロウソクのようなもので、加齢や過労などの影響により「蝋=腎精」は、どんどん消耗され、増えることはありません。

また、その蝋から生み出される炎が「腎気」であり、少ない蝋では炎も小さくなるように、「腎気」も年齢を重ねるごとに弱くなっていきます。

「補腎」とは、ロウソクに油を足すこと!

蝋の消耗を防ぐことはできませんが、蝋に油を足すことで、消費を抑えることはできます。この油を足す行為が「補腎」にあたり、「補腎」をすることで「腎」の働き低下による老化現象(更年期障害、物忘れ、耳が遠くなるなど)の防止や生殖機能を高めることを利用し、妊活に応用することが可能となります。

補腎薬について

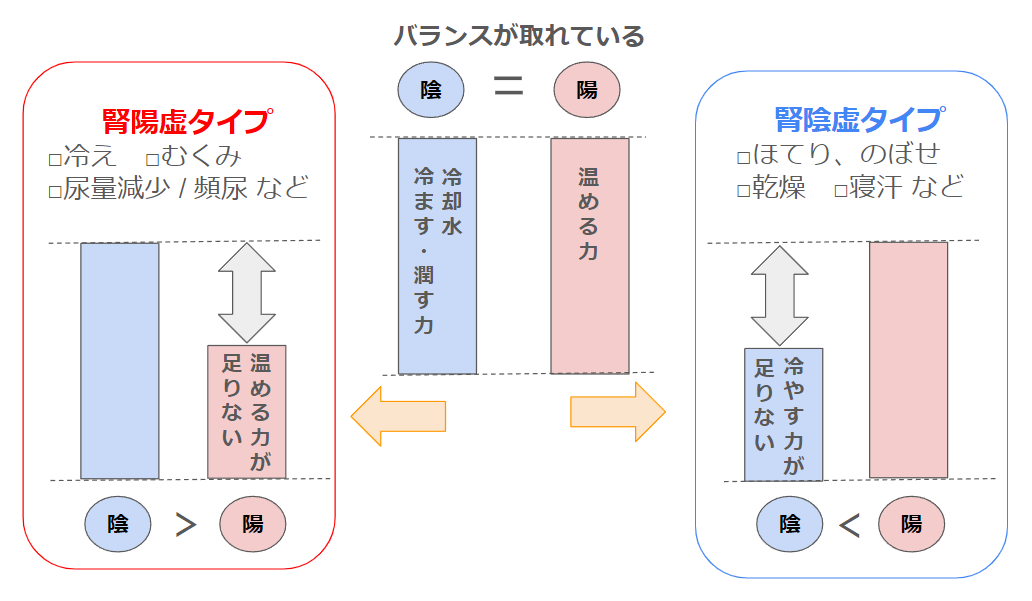

「腎」には「腎陰:じんいん」と「腎陽:じんよう」が存在します。「腎陰」とは、身体を潤し、冷ます働きをしており、「腎陽」は、身体を動かし温める働きを担っています。

温泉に例えると、温泉の水源である地下水が「腎陰」、熱の根源であるマグマが「腎陽」であり、心地良い湯加減になるには、熱過ぎず、冷た過ぎずのバランスを保つことが重要になります。

「腎陰」を補う漢方薬の例:六味地黄丸、杞菊地黄丸、瀉火補腎丸(知柏地黄丸)など

「腎陽」を補う漢方薬の例:八味地黄丸、参茸補血丸、参馬補腎丸など

最後に

上記で述べたように「人生」を健康で豊かに過ごすには、「腎精」が豊富に充実していることが非常に重要になります。つまり、人生とは「腎精」そのものとも言えます。

以下の症状でお悩みの方は、「腎」の衰えによるものかもしれません。

□足腰が痛い、だるい

□若い頃に比べ疲れやすくなった

□頻尿・尿漏れが気になる

□耳が遠くなった

□肌のシミ・シワが増えた

□更年期障害

□生理不順、不妊

□精力低下 など

若々しさを保ち、いつまでも健康に過ごすためにも「腎」を労わり、「腎」の働きを補う生活をしませんか?

漢方薬局では、植物性より効果が高いと言われている鹿の角や亀、スッポンなどの動物性の生薬が入った補腎薬を数多く取り扱っています。(残念ながら、動物性の生薬のほとんどは、保険適用外のため病院では処方できないことが多いです。)

自身の体質に合った「補腎薬」をお探しの方は、ぜひ当店までお越しください。

薬剤師 中目 健祐